اختار الرُّسُل والأنبياء والصالحون طريق الزهد والتقشُّف في الحياة، ليس لقلّة ذات اليد أو ضيق الرّزق، بل طلبًا للآخرة والجنّة، والبُعد عن أي متاعٍ قد يقف حائلا بين تحقيق هذه الغاية، فالدنيا عندهم دار ابتلاءٍ سريعة الفناء، ولا تساوي عند الله، عز وجل، جناح بعوضة، ولا يصل طلبها كطلب الآخرة الذي زكّاه الله، وحضّ عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- أتباعه، فلا يُعلّق الإنسان قلبه ونفسه بشيءٍ من الدنيا إلا فيما نَفَع، ويعمد للزهد فيها بصرف القلب والنفس عن ملذّاتها إلى التعلّق بالجنّة ونعيمها.

وقال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -: نام رسول الله- صلى الله عليه وسلم – على حصيرٍ فقام وقد أثّر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: “ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها” رواه ابن ماجه والترمذي.

ورغم أنّ هناك صورة ذهنية ربطت بين الزّاهدين، ولبس الخشِن وأكل التمر وشرب الماء والعزلة عن الناس، وخفض الرأس أثناء السير، فالإسلام بريء من ذلك كله، حيث ربّى أتباعه على أن الزاهدين لهم نصيب من الدنيا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “ليس الزُّهْدِ ألا تملك شيئًا ولكن الزُّهْد ألا يملكك شيء”، وقال “الزُّهْدُ ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة”. وهو المعنى الذي أكده يونس بن ميسرة بقوله: “ليس الزُّهْد في الدنيا بترك الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزُّهْد في الدنيا أنْ تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامّك في الحق سواء” (1).

الزهد ومفاهيم مغلوطة

يختلط مفهوم الزهد على كثيرٍ من الناس، فيرون أنّه يعني ترك الدنيا ومتاعها، حتى لا تجتمع مع حب الآخرة، وعلى المسلم أن يختار، إمّا أن يزهد في الدنيا ويعيش في فقر وتقشف ويتحمل ألوان المشقة والعنت ليفوز بالآخرة، وإمّا أن يختار الدنيا ويسعى إلى تحصيل نعيمها.

وهو بالطبع مفهوم مغلوط، ورؤية قاصرة عن المعنى الحقيقي للزُّهد، الذي ينبع من القلب، ولا يحول بين الإنسان والتمتع بنعم الله، عز وجل، بل وتسخيرها في الطاعة وتخفيف العنت والمشّقة.

فالزهد ضد الرّغبة والحرص على الدنيا، ومادتها اللغوية: زهد، يزهد، زُهدًا، فهو: زاهد من الزهادة، وقد ترد بمعنى الرخيص والقليل والحقير وما إلى ذلك. وأيضا زَهِدَ في الدنيا: ترك حلالها مخافةَ حسابهِ، وترك حرامها مَخَافة عقابه.

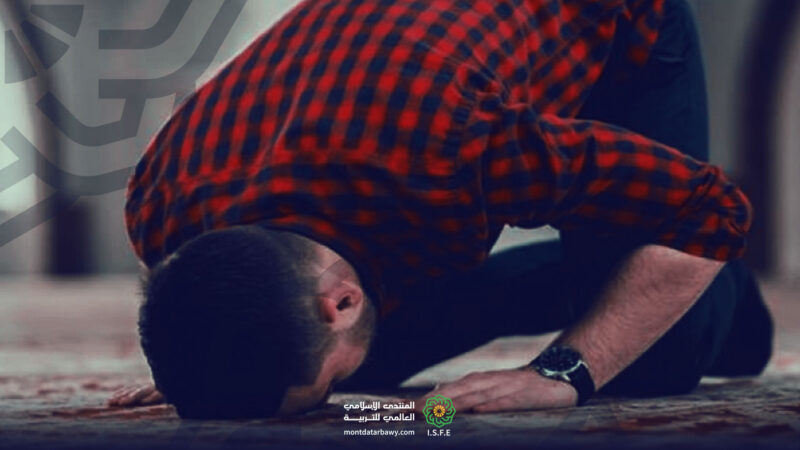

أمّا في المعنى الإصطلاحي، فالزّهد هو العزوف عن الدّنيا ومتاعها وملذّاتها باعتبارها أمرًا زائلاً، والرّضا بالقليل منها والقناعة دون تكلّف، فيُقال الرّجل زاهد أي ورع، وصغرت الدّنيا في نظره فهانت عليه فلم يكترث لها، وعظمت الآخرة في نظره وفكره واعتقاده، فأعطاها جُلّ اهتمامه وعزيمته (2).

حقيقة الدنيا في الإسلام

تناول القرآن الكريم الدنيا بمعاني اللهو، واللعب، والمتاع، والزينة، فقال تعالى: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [الأنعام:32].

وقال جل وعلا: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد:20].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: “إنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها” (حسن صحيح).

وفي كيفية التعامل مع الدنيا، أوضح النبي- صلى الله عليه وسلم – بقوله لعبد الله بن عمر: “كُنْ في الدُّنْيَا كَأنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابِرُ سَبِيلٍ” (البخاري).

فالناظر في آيات القرآن الكريم التي تكلّمت عن الدنيا، يُدرك حقيقة الإسلام منها وحضّه على الباقيات الصالحات ومنها الزهد والورع، لأنّ الدنيا بمثابة الهشيم من الزرع الذي يطير مع الرياح، أو زبد البحر الذي يذهب جفاء.

وأقرّت السُّنة النبوية المطهرة، ما أقرّه القرآن، فأكد النبي- صلى الله عليه وسلم – في غير موضعٍ قِصَر هذه الحياة وتفاهتها، وتضاؤلها في جنب الحياة الآخرة، التي يعيش فيها المؤمن أبدا.

لكن نظرة المسلم للدنيا ليست سلبية في المُجمل، فهو يقف منها موقفًا متزنًا، ويسعى إلى أن تكون فيه يديه لا في قلبه، فيأخذ منها ما يخدم دينه وآخرته، ويعرض عنها في كل ما يعود بالضرر عليه دنيا وآخرة. وهو المعنى في قول الله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]. وأيضا قوله تعالى: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [القصص:77] (3).

لِمَ حذّرنا الشرع من الدنيا؟

مع أنّ الدنيا طريق إلى الآخرة، فالشارع الحكيم حذّر منها، وبخاصة حينما تُصبح غاية كبرى للإنسان لإشباع غرائزه، والانغماس في الشهوات، لأنّ النفس تُؤثر سفاسف الأعمال على معاليها، فينفر صاحبها من الموت والآخرة، ويخشى انقضاء الأجل، فيصيبه الوهن، ويظل ينحدر حتى ينسى الغاية التي من أجلها خُلِق، ويتملك قلبه الرّان فيرى الباطل حقًّا والحقَّ باطلًا، وإذا بلغ ذلك عطّل أوامر الله ونواهيه، وسعى في الأرض فسادًا وظلما وجورًا، قال تعالى: {وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} [الرعد:26]، لذا حذّرنا الشرع الحنيف منها وحض على قيم مثل الزهد والورع (4).

كيف أكون زاهدا شاكرا؟

وتهدف الشريعة الإسلامية إلى بناء الإنسان وحضارته، فأوضحت له حقيقة الدنيا، وحفّزته على التنافس لبلوغ رضوان الله، تبارك وتعالى، وعدم الانغماس في الشهوات والملذات.

وعلى المسلم أن يسعى ليكون له نصيب من الزهد في الدنيا، وأن يكون شاكرا لنعم الله، راضيًا بقضائه وقدره، لأن شُكر النعمة مُدعاة لزيادتها، وتعظيمًا لجلال الله، سبحانه وتعالى، في قلب العبد.

ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يزيد في العبادة شكرًا وتقربًا من الله، “فكانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هذا يا رَسولَ اللَّهِ، وقدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟ قالَ: “أفلا أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْدًا شَكُورًا” (البخاري).

فنعم الله كثيرة، ومَهما شكر العبد ربّه عليها لن يُوفّيه حقّها، إلا أنّ كثرة الشُّكر تُحيي القلب فيزهد في الدنيا ويتركها رغبة ومحبة لله وحده، وهو المعنى الذي وصفه سيدنا عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه – بقوله: “اللهم وسّع عليّ في الدنيا وزهّدني فيها ولا تُزوِها عنّي ثم تُرغبني فيها” (5).

أثر الزهد على الشعوب

جاء الإسلام شاملًا، ومُكتمل الأركان في تعاليمه وشرائعه، مطالبًا أتباعه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، لتستقيم الحياة، وينعم كل إنسانٍ بالحرية والسعادة والعدل والرخاء.

وأَثَر الزهد كبيرٌ على الشعوب الإسلامية، فهو يدفع إلى تغليب مبدأ الإيثار بين الناس، فلا نرى فقيرًا وسطهم ولا محروم، لأن الجميع سعوا إلى رضا الله، عز وجل، طمعا في الآخرة، فلم يتكالبوا أو يتصارعوا على الدنيا.

ومع انتشار هذه الفضيلة، تعم المواساة ويتحقق العدل، فيصبح الجميع كجسدٍ واحدٍ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى.

بل يعمل الزهد على شيوع روح التكافل الاجتماعي، ودفع أفراد المجتمع الإسلامي إلى الأخذ بيد الضعفاء ومحو الفقر، والقضاء على ظاهرة التفاوت الفاحش في مستوى المعيشة.

كما يُساعد على التخلص من أمراض النفوس، مثل: الشح، والنهم، وحب الادخار، والاستئثار، والجاه، وحُبّ الشهرة، وهي أمور تُكبّل الإنسان عن بلوغ غايته من الحياة (6).

كيف نُربي أولادنا على الزهد؟

أولادنا أمانة في أعناقنا، يتلمّسون طريقنا ويسيرون على خطانا، ويقلّدون ما نقوله وما نفعله، فإن كانت صالحة أحبّوا العمل الصالح وتدربوا عليه، وإن كان سيئة انخرطوا في طريق الفجور.

فالوالدان هما المعين الأول لغرس الزهد وغيره من القِيَم في نفوس الصغار، لذا وجب عليهم إدراك ذلك، والحرص على أن تكون الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وأن يتأثر الأولاد بذلك، فلا تُلبى طلباتهم في كل شيء، بل يجب أن يحصلوا على الضروريات مع تعليمهم معاني شكر الله على ما وهبهم به من نعم.

وحينما يتربى الأولاد على هذه المعاني، تتعلق قلوبهم بالزهد والورع والرحمة مع الآخرين، وحُبّ الخيرات وحُسن الخلق.

أخيرا

لقد حضّ الإسلام على التّجارة الحقيقية مع الله تعالى، بقِيَم الزهد والورع والتقشف في الدنيا، مع السعي والأخذ بالأسباب، لاستمرار الحياة وحصول المؤمن على نصيبه منها.

والإسلام لم يطلب الرهبنة من أتباعه، لكن طلب منهم تقديم الآخرة على الدنيا في الأعمال، والحرص على التحلي بأخلاق المسلم الزاهد الذي لا تفتنه دنيا ولا يغره متاع، فيدفعه للجور والظلم واتّباع الشيطان والبُعد عن منهج الرحمن.

المصادر

1. أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني: الدرر واللمع في الزهد والورع، دار الكتب العلمية بيروت، صـ69.

2. تعريف ومعنى زهد في معجم المعاني الجامع:

3. الحياة الدنيا وفق المنظور القرآني: 30 يونيو 2010،

4. الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي: لماذا التحذير من الدنيا؟، 31 ديسمبر 2015،

5. بتول الدغيم: كيف أكون عبداً شكوراً، 29 سبتمبر 2015،

6. أهداف الزهد في الإسلام: 4 أكتوبر 2014،